Frauen verändern die Gesellschaft

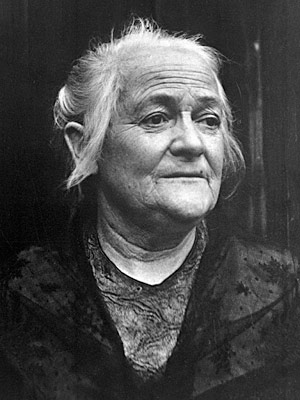

Hedwig Dohm (Marianne Adelaide Hedwig Jülich/Schleh)

Autorin: Erdmute Dietmann-Beckert

Deutschland

Geboren:

20. O9.1831 in Berlin

Gestorben:

01.06.1919 in Berlin

Wirkungsbereiche:

Frauenrecht, Journalismus, Literatur, Pazifismus, Widerstand

Warum halte ich die Frau für bedeutend?

Hedwig Dohm, die radikale Feministin, hat im 19. Jahrhundert viel Ablehnung und Kritik erfahren. Aber sie hat sich nicht beirren lassen. Sie schrieb bis wenige Tage vor ihrem Sterben eine bittere Abrechnung über Menschen, die auf Befehl in den Tod marschieren. Dem „Hurra Patriotismus“ wollte sie nicht folgen. Sie hat sich nicht der bürgerlichen Frauenbewegung angeschlossen, aber sie war Mitglied in Minna Cauers radikalem Verein „Frauenwohl“ und sie war Ehrenpräsidentin im „Deutschen Verein für Frauenstimmrecht". Bis ins hohe Alter wurde sie nicht müde, mit ihren Texten auf Misssstände in der Gesellschaft hinzuweisen. Sie hat nach dem Motto gelebt „Rast ich, so rost ich“.

Biographie

Hedwig ist das dritte von achtzehn Kindern und die älteste Tochter Gustav Adolph Schlesingers und Henriette Jülichs. Sie ist ein aufgewecktes Kind, das sich für alles interessiert, das ihre Brüder lernen. Aber sie muss die Schule mit fünfzehn verlassen und die Mutter im Haushalt unterstützen. Schließlich darf sie für ein Jahr ein Lehrerinnenseminar in Berlin besuchen.

Zur Vorbereitung auf eine Reise mit der Mutter nach Spanien lernt sie bei einem Privatlehrer Spanisch. Es ist Ernst Dohm, den sie 1853 heiratet. Dohm ist Chefredakteur des Satireblatt Kladderadatsch. Dem Ehepaar werden ein Sohn und vier Töchter geboren. Der Sohn wird nur zwölf Jahre alt.

Unter dem Namen H. Dohm veröffentlicht Hedwig 1867 ihre erste Monographie, die nicht vermuten lässt, Hedwig Dohm sei die Verfasserin. Schließlich hat Hedwig nach eigener Aussage nur einen mittleren Schulabschluss. Die prekäre finanzielle Situation der Familie zwingt das Ehepaar Dohm, für ein Jahr getrennte Wege zu gehen. Ernst flieht nach Weimar, Hedwig reist nach Rom, die Töchter kommen in Pension.

Im Herbst 1870 ist die Familie wieder in Berlin versammelt. Hedwig Dohm tritt mit ihren Schriften an die Öffentlichkeit. Sie beklagt die Veränderungen in der Gesellschaftsstruktur. Sie entlarvt die schlechten Bildungsmöglichkeiten für Frauen als Mittel, diese in der Abhängigkeit zu halten. Männer und Frauen greifen sie deswegen an. Im Februar 1883 stirbt Ernst Dohm.

Hedwig beginnt ein Leben als Schriftstellerin. Sie publiziert in Zeitungen und Zeitschriften und wird nicht müde, sich für das Frauenstimmrecht einzusetzen. Sie sucht Kontakt zu anderen Schrifstellerinnen und Menschen, die wie sie modern denken. Dass Hedwig Dohm schüchtern gewesen sei und sich nicht getraut habe öffentlich aufzutreten, wird von Isabel Rohner nicht vertreten. Der erste Weltkrieg ist für Hewig Dohm kein Grund zum Jubeln. Krieg, so meint sie, zerstöre jeden Funken von Menschlichkeit.

Hedwig Dohm erlebt noch, dass das Frauenstimmrecht in die Verfassung aufgenommen wird. Gesundheitlich geht es ihr nicht gut und doch arbeitet sie bis zuletzt. Sie stirbt 88jährig im Kreis ihrer Töchter in ihrer Wohnung in Berlin.

Das schriftstellerische Werk und die Emanzipation der Frau

Die Autorin Hedwig Dohm ist vielseitig. Nach dem Tod ihres Sohnes verfasst sie die wissenschaftliche Arbeit über die Spanische Nationalliteratur. Es folgen feministische Essays und Theaterstücke, Lustspiele. Sie schreibt Novellen und Romane. Immer sind die Themen: die rechtliche Situation der Frau, die Bildung, die Ehe, die Berufstätigkeit, die Mutterschaft. In ihren Artikeln für Feuilletons und Zeitschriften setzt sie sich mit frauenfeindlichen Publikationen auseinander. Ihr Stil ist witzig, polemisch. Sie trifft immer den Punkt. So beschreibt sie einen Ehemann, der seine Frau am Sylvesterabend im Kreis der Freunde zurechtweist: „Ich habe hier zu bestimmen, wann Mitternacht ist.“ Sie hatte sich erlaubt, vor ihm Prosit Neujahr zu rufen. Auch Nietzsches Frauenbild veranlasst sie zu fragen, ob diese dummen Frauen geeignet seien, den Übermenschen zu gebären. Ebenso spottet sie über einen Autor, der die Frauen als etwas unnennbar Heiliges, aber zu bestimmten Zeiten als intellektuell unzurechnungsfähig bezeichnet.

Hedwig Dohm vertritt bereits im 19. Jahrhundert , dass die propagierte Differenz von Männern und Frauen nicht natürlich, sondern sozial bedingt sei. Damit ist sie ihrer Zeit weit voraus. Dohm will nicht Frauenrechtlerin genannt werden. Das sei ein schlecht klingendes Wort. Sie sieht sich als "radicale" Feministin. Sie ist für die Emanzipation der Frau und deren Rechte und vor allem das Frauenwahlrecht.

Bibliographie

- Dohm, Hedwig. Ausgewählte Texte. Nicola Müller & Isabel Rohner (Hrsg.) Berlin 2006.

- Dohm, Hedwig. Die Antifeministen. Berlin o.J.

- Dies. Emanzipation. Zürich 1982.

- Dies. Schicksale einer Seele. Nicola Müller & Isabel Rohner (Hrsg.) Berlin 2007.

- Hildebrandt, Irma. Mutige Frauen. München 2005.

- Meine Seele will Freiheit. Frauen setzen sich durch. Kathrein, Hilde D. und Herbig, Rita (Hrsg.) Heilbronn 1992.

- Rohner, Isabel. Spuren ins Jetzt. Hedwig Dohm – eine Biografie. Sulzbach 2010.