Frauen verändern die Gesellschaft

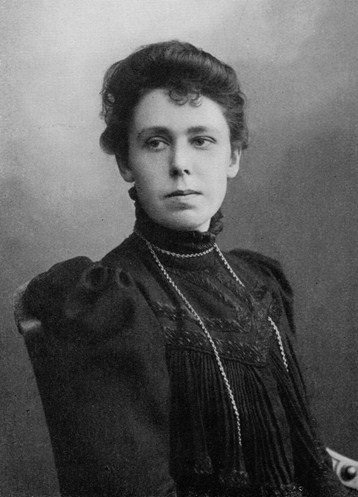

Fanny Lewald

Autorin: Erdmute Dietmann-Beckert

gemeinfrei,

von Unbekannt (Google Buchsuche-USA*) [Public domain], via Wikimedia Commons

Deutschland

Geboren:

24.03.1811 in Königsberg

Gestorben:

05.08.1889 in Dresden

Wirkungsbereiche:

Journalismus, Lebensweise, Literatur, Pädagogik

Warum halte ich die Frau für bedeutend?

Fanny Lewald ist eine Vorkämpferin für die Frauenemanzipation. In einer Zeit, als das Wirkungsfeld der Frauen in Haus und Familie gesehen wurde, widersetzt sie sich einer vermittelten Heirat. Sie macht sich durch eigene Arbeit unabhängig. Als zum christlichen Glauben konvertierte Jüdin, nimmt sie in ihren Schriften Stellung zur Diskriminierung der Juden. Als Frau aus einer gut bürgerlichen Familie setzt sie sich für die Benachteiligung der Frauen aus der Arbeiterklasse ein. Mit ihrem vielfältigen Engagement gehört sie in die Reihe der Frauen, die zur Veränderung der Gesellschaft beigetragen haben.

Biographie

Fanny ist das älteste Kind der Familie Lewald in Königsberg. Sie hat noch acht Geschwister. Der Vater ist ein begüterter Kaufmann, der die Begabung seiner Tochter erkennt, aber dem Zeitgeist entsprechend ein Studium für Frauen nicht erlauben will. „Ein gelehrtes, unpraktisches Frauenzimmer“ lehnt er ab. Stattdessen soll sich Fanny mit Handarbeiten, Klavierspiel und Literatur beschäftigen. Mit einundzwanzig begleitet diese ihren Vater auf einer Geschäftsreise, die nach Berlin, Leipzig und Heidelberg führt. Im Haus des Onkels in Breslau verbringt Fanny den Winter, muss aber wieder nach Königsberg zurück. Die Mutter war erkrankt und die Tochter sollte den Haushalt führen. Als der Vater sie verheiraten will, widersetzt sie sich. Sie will mit der Veröffentlichung ihrer Bücher für ihren Unterhalt selbst aufkommen. Für die eigene Wohnung in Berlin muss der Vater noch seine Genehmigung geben. Auf einer Reise nach Rom begegnet sie Adolf Stahr, den sie 1855 zehn Jahre später heiratet. Als sie 1889 in Dresden stirbt, ist sie eine anerkannte Schriftstellerin.

Schriftstellerische Arbeit

Fanny Lewald möchte bereits im jugendlichen Alter Schriftstellerin werden. Der Onkel August Lewald entdeckt ihre Begabung und fördert sie. Er veröffentlicht einige ihrer Artikel in seiner Zeitschrift. Sie liest die Schriften Heinrich Heines und trifft in Berlin bedeutende Frauen wie Rahel Levin Varnhagen, Fanny Mendelssohn und Bettina von Arnim. August Lewald vermittelt die Begegnung mit Heinrich Brockhaus in Leipzig. Dieser veröffentlicht, zuerst anonym, später unter Fannys Namen die ersten Romane. In Clementine beschäftigt sich Fanny Lewald mit der Unterdrückung der Juden. In Jenny ist die Unterdrückung der Frauen das Thema. Es folgen Auf roter Erde, Adele, Die Kammerjungfrau, um nur einige zu nennen. Der Erfolg ihrer Bücher begeistert den Verleger und macht Fanny Lewald wirtschaftlich unabhängig.

Veröffentlichungen zur Frauenpolitik

In den Osterbriefen für die Frauen von 1863 nimmt Fanny Lewald Stellung zu Frauenfragen, wie Unabhängigkeit, Ehescheidung, Lage der weiblichen Dienstboten. Die Briefe stoßen auf großes Interesse. Es gibt mehrere Auflagen und sie werden in die Sprachen Polnisch Russisch, Ungarisch, Kroatisch übersetzt. Fanny setzt sich für die Ausbildung der Töchter ärmerer Familien ein. Sie schreibt über Kassen für die Kranken- und Altersversicherung, sowie Speisehäuser und Herbergen für Arbeiterinnen. Die Handwerker- und Arbeitervereine betrachten diese Forderungen als Konkurrenz zu ihrer eigenen Arbeit. Die Bürgerliche Frauenbewegung erkennt in Fanny Lewald eine Verbündete. Aber diese lehnt eine Mitgliedschaft ab. Zur Zeit der Julirevolution 1831 weilt Fanny in Paris. In Frankfurt nimmt sie an Sitzungen des Parlaments von 1848 als Zuhörerin teil. Das Ergebnis enttäuscht sie, weil sie nicht erkennen kann, dass sich die Abgeordneten der Sache der Frau angenommen hätten. Die vierzehn Briefe Für und wider die Frauen schickt sie 1869 an John Stuart Mill, den sie als Verteidiger der Frauenrechte schätzt.

Bibliographie

- Berühmte Frauen. Dreihundert Porträts. Luise F.Pusch und Susanne Gretter (Hrsg.) Frankfurt M. 1999.

- Brinker-Gabler, Gisela. Fanny Lewald in: H.J. Schultz (Hrsg.). Frauenporträts aus zwei Jahrhunderten, Stuttgart 1981.

- Lewald, Fanny. Italienisches Bilderbuch. Ungekürzte Neuausgabe der Originalfassung aus dem Jahr 1847. Frankfurt. M. 1992.

- Lewald, Fanny. Meine Lebensgeschichte. Herausg. von U. Helmer. Frankfurt am. M. 3 Bände 1988/89.

- Rheinberg, Brigitta van. Fanny Lewald. Geschichte einer Emanzipation. Eine historische Biographie unter Berücksichtigung des Emanzipationsgedankens. Dissert. Universität Tübingen 1987.

- Stadelhofer, Carmen. Frauen im Aufbruch in: Herbert Hertramph et al. (Hrsg.) Langenau-Ulm 1992.

- Venske, Regula. Ach Fanny! Vom jüdischen Mädchen zur preußischen Schriftstellerin. Fanny Lewald. Berlin 1988.

Links

- http://www.zeno.org/Literatur/M/Lewald,+Fanny/Essay/F%C3%BCr+und+wider+die+Frauen/An+John+Stuart+Mill

- http://oregonstate.edu/instruct/ger341/kristi2.htm

- http://www.ohio.edu/chastain/ip/lewald.htm

- http://www.br-online.de/bayern2/kalenderblatt/fanny-lewald-kultur-susanne-toelke-ID1268390324846.xml http://www.whoswho.de/templ/te_bio.php?PID=1275&RID=1

- http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Wtaylor.htm