Ausgabe Nr. 35 Online-Journal zur allgemeinen Weiterbildung älterer Erwachsener

Tief in uns

Das ist doch ein gutes Omen: Ich finde ein Hufeisen. Nur muss ich

beim Aufhängen aufpassen, dass die Öffnung stets nach oben zeigt, sonst

fällt das Glück heraus. Oh weh, aber was bedeutet das? Eine schwarze

Katze läuft mir über den Weg. Droht Unheil? Vielleicht sollte ich jetzt

schnell ein paar Stoß- und Bußgebete zum Himmel schicken.

Sicher kennt ein jeder – oft uneingestanden – solche Gedanken und

Befürchtungen.

Gemeinhin heutzutage als Aberglauben abgetan, wurzeln diese

Vorstellungen tief in uns. Was viele nicht ahnen: Dieses Erbe, die

Wahrsagerei über die Zukunft war als ein Teil der angewandten,

alltäglichen Magie im Mittelalter in allen Schichten, bei Gelehrten,

Kirchenmänner und dem gemeinen Volk, weit verbreitet. Die Magie

Deutungen und Handlungen zur Bewältigung der Umwelt.![]()

Geheime Kräfte

Laut Duden versteht man unter Magie die „Zauberkunst, Geheimkunst,

die sich übersinnliche Kräfte dienstbar zu machen sucht“. (Das ist nicht

zu verwechseln mit der Trickkunst des Zauberers in einem Varieté.) Die

Magie mit ihren verschiedenen Praktiken wurzelt In vielen Kulturen.

„Persische, babylonische und ägyptische Überlieferungen bildeten die

Grundlage der ‚wissenschaftlichen’ Systeme von geordneten Vorschriften,

Regeln und Bräuchen“, informiert Christa Tuszay im österreichischen

Focus. Magie war die Wissenschaft seit altersher. Besonders die jüdische

Kultur habe eine okkulte Tradition gepflegt. Aus der Systematisierung

ihrer Geheimlehre sei die Kabbalah, eine mit Buchstaben- und

Zahlendeutung arbeitende Geheimlehre, hervorgegangen.![]()

Zusammenspiel

(Quelle: Wikipedia)

Systematische Anweisungen, wie sie die Zauberpapyri enthielten, hätten

es den Adepten ermöglicht, mit den höheren Mächten umzugehen und diese

zu eigenen Zwecken zu ge- bzw. missbrauchen, so Tuszay. Die Magie

beherrschte den Alltag, bot Handlungsanweisungen, Bewältigung und Schutz

im Alltag. Aber auch zur Erklärung des Kosmos. Agrippa von Nettesheim

(1486 in Köln – 1535 in Grenoble) versuchte eine Systematisierung der

Magie. Er klassifizierte elementarische, himmlische und geistige Kräfte

der Magie. Die Magie umfasst alles Wissen der Weisen. Die verborgenen

Kräfte durchströmten alles –so hänge alles mit allem zusammen. Professor

Karl-Heinz Göttert, Universität zu Köln: „Es war möglich, mit der

göttlichen Welt Kontakt aufzunehmen.“ Die Magie war Wissenschaft und

Kunst.![]()

Magie war Alltag

Im Spätmittelalter und früher Neuzeit wurde Magie zum

Grundbestandteil des Alltags. Wie Michael Kasper aus der Vorlesung WS

2003/04 des Innsbrucker Universitätsprofessor Alois Niederstätter

auflistet, spielte Magie in zahlreichen Lebensbereichen eine Rolle. Da

Krankheiten naturwissenschaftlich nicht erklärbar waren, wurden sie oft

auf das Wirken von bösen Mächten (Dämonen, Hexen…) zurückgeführt. Auch

magische Praktiken gab es, um Liebe zu erzwingen oder herbeizuführen. Es

gab Magie mit Lebensmitteln, Worten und Gegenständen. Eine solchermaßen

dämonische Magie beruhte auf einen Pakt mit dem Teufel. Das galt

besonders für den Schadenszauber. Den berühmtesten Teufelspakt aus

Wissensdurst, Armut und Erfolglosigkeit zeigt Goethes Faust (Tuczay).

![]()

Gottesstaat Kirche

(Quelle: Wikipedia)

„. . Jesus erregte durch seine Exorzismen und

Wunder den Verdacht der talmudischen Lehrer, die ihn als Magier

brandmarkten. Auch die Apostel kamen in Zaubereiverdacht . . .“, führt

Tuczay aus. Der Beziehung von christlicher Kirche und Magie gibt

Kirchenlehrer Augustinus (354 – 430) einen Rahmen. Professor Göttert,

Köln: Der Kirchenlehrer Augustinus (353– 430) habe in seinen Schriften

versucht, dem Gottesstaat (Kirche) gegenüber dem weltlichen Reich

(Römisches Reich) eine eigene Position einzuräumen. Beide Reiche sollten

nebeneinander bestehen. Augustinus habe mit seinen 22 Bänden versucht,

das Christentum zu retten. „Augustinus („De Civitate Dei“) hat den

Grundlage für den Dämonenbegriff des Mittelalters geschaffen.“![]()

Kontakt verboten

Augustinus sieht die Welt der heidnischen Götter als gegeben an. Er

setzt sie mit Dämonen gleich. Göttert: „Augustinus bekämpft den Kontakt

mit ihnen.“ Denn Dämonen seien entscheidend gekennzeichnet durch

Verzweiflung, da sie nicht erlöst werden könnten. Aus diesem Grunde

seien sie neidisch auf die Menschen, die noch Hoffnung auf Erlösung

hätten. Laut Augustinus würden sich die Dämonen durch Wahrsagung,

Traumdeutung, Wunderwirkung u.ä. den Menschen anbiedern. Göttert: „Durch

Mittlerdienste wollen die Dämonen die Menschen auf schlechte Pfade

lenken, so dass sie nicht mehr erlöst werden.“ Augustinus erkenne neben

den Dämonen auch die Engel, die böse und gut sein können, während die

Dämonen, die im irdischen Reich herrschten, böse sind. Dabei sei alles

Eingehen auf abergläubige Praktiken eine Anbandelung mit Dämonen, sprich

Teufel.

![]()

Rolle des Neides

(Quelle: Wikipedia)

Da alle Vorkommnisse durch bestimmte Mächte verursacht würden, so der

Innsbrucker Professor Niederstätter in einer Vorlesung, wurden also auch

Glück und Unglück Ahnen, Geistern oder eben Hexen zugeschrieben. Das bot

Gelegenheit, persönliche Feinde als Hexen zum Feind der ganzen

Gesellschaft zu machen. Wirtschaftlicher Neid sei ausschlaggebend für

die ersten Hexenprozesse gewesen. Folglich: „Die ersten Hexenprozesse

wurden gegen Männer geführt, so dass wirtschaftliche Konkurrenten

ausgeschaltet werden konnten“, berichtet Göttert von dem Gebiet um

Unterwallis im frühen 15. Jahrhundert. Fortschrittliche Bauern hätten

damals von der reinen Selbstversorung auf Im- und Export umgestellt. Ein

Prozess, der für andere mit sozialen Rückschritten verbunden gewesen

sei.![]()

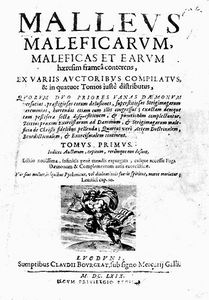

Hexen existieren

(Quelle: Wikipedia)

Der Hexenhammer (Malleus Maleficarum, Erstdruck

1487) von Jakob Sprenger und Heinrich Institoris lieferte rechtliche

Grundlagen bei Schadenzauber, also für die Hexenprozesse. Dabei

verfolgte der Autor Inisistorius insbesondere die Frauen. Besonders

frauenfeindliche Ausführungen finden sich in dem Kapitel über Hexen, die

sich den Dämonen sexuell unterwerfen. Für Institoris war die

Schlechtigkeit der Frau die Voraussetzung für Hexerei. Auch müssten

Hexen wie Ketzer bestraft werden. Zur Erinnerung: Damals glaubten alle,

auch die Kirche und die Gelehrten, an die Existenz der Hexen, nicht

jedoch an deren Taten. Das gilt selbst für Friedrich von Spee, dessen „Cautio

Criminalis“ gegen das Unwesen der Hexenprozesse1631 erstmals anonym

erschienen ist.![]()

Mehr als Aberglaube

Magie war mehr als Aberglaube. Mit ihr sollte die Welt, die

Weltordnung erklärbar verständlich gemacht werden. Die Anwendung

magischer Praktiken und der Glaube an deren Wirksamkeit sei, laut

Profesor Niederstätter, in der gesamten Bevölkerung des späten

Mittelalters verbreitet gewesen. Die Dämonisierung der Magie

(Schadenzauber) sei verfolgt worden und diente der sozialen Kontrolle

und Sanktionierung. Seit Ende des 18. Jahrhunderts sei die „Magie in den

Untergrund geraten“, so Göttert. Die Magie habe Analogien geboten, nie

Kausalitäten. Mit Renaissance und beginnender Aufklärung sei sie von der

Naturwissenschaft zunehmend verdrängt worden, so auch Tuczay. Grundlagen

für die heutige Welt hätten Mechanik und Chemie geschaffen.![]()

Der Teufel lebt

(Dieses Bild basiert auf dem Bild

Aachen_devil_and_woman.jpg aus

der freien Enzyklopädie Wikipedia

und steht unter der

GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist

Ahoerstemeier.)

Und heute, die Welt ohne Magie, ohne Teufel? Nein,

denn Teufel gibt es noch in unserer aufgeklärten Welt. In der

Katholischen Kirche gibt es noch immer Priester, die als Exorzisten

tätig sind. „Der Teufel lebt“, titelte in 1989 Monsignore Corrado

Balducci, Spezialist im Vatikan für alle Fragen, Satan betreffend, sein

Werk. Laut Süddeutscher Zeitung zähle man 1 758 640 176 Teufel.

Demgegenüber gebe es 99mal so viele Engel wie Menschen, die je auf der

Erde gelebt haben oder leben werden.

![]()

Links

http://www.focus.at/artikel/ct_magie.html

www.uni-koeln.de (Philosophische

Fakultät, Prof. Göttert)

http://www.textlog.de/1777.html?print Archiv der Süddeutschen

Zeitung

![]()